|

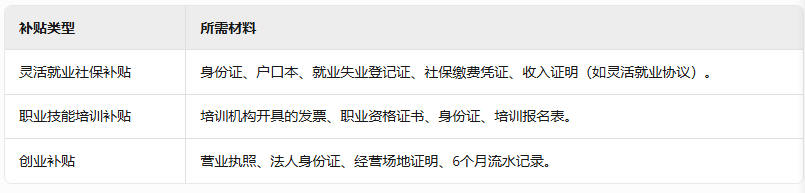

就业补贴怎么申请就业补贴申请全指南:从政策解读到实操步骤 引言 就业补贴是政府为促进就业、缓解就业压力、支持重点群体(如高校毕业生、失业人员、农民工等)而设立的财政补助政策。随着经济结构调整和就业形势变化,各地政府不断优化补贴政策,覆盖范围更广、申请流程更便捷。本文将从政策背景、申请条件、具体流程、材料准备及常见问题等方面,全面解析就业补贴的申请要点,帮助符合条件的申请人高效完成申请。 一、就业补贴政策背景与意义 1.1 政策出台的背景 近年来,受全球经济波动、产业结构调整及疫情影响,就业市场面临较大压力。为稳定就业形势,政府通过财政补贴手段,鼓励企业吸纳就业困难群体,同时支持个人主动就业或创业。就业补贴政策通常包括: - 企业吸纳就业补贴:鼓励企业招聘高校毕业生、失业人员等。 - 个人就业补贴:如灵活就业社保补贴、职业技能培训补贴等。 - 创业补贴:针对自主创业者的启动资金支持。 1.2 政策的核心目标 - 缓解就业结构性矛盾:通过补贴引导劳动力流向紧缺行业。 - 保障重点群体就业:如高校毕业生、脱贫人口、残疾人等。 - 促进社会公平:通过经济手段减少就业歧视,提升就业质量。 二、就业补贴的主要类型与申请条件 不同地区的补贴政策存在差异,但总体可分为以下几类: 2.1 企业吸纳就业补贴 适用对象: - 招聘应届高校毕业生的中小微企业。 - 吸纳脱贫人口、登记失业人员的企业。 申请条件: - 企业与员工签订1年以上劳动合同并缴纳社保。 - 符合当地重点扶持行业目录(如制造业、服务业等)。 补贴标准: - 通常按每人每月一定金额补贴(如500-1000元),持续6-12个月。 2.2 灵活就业社保补贴 适用对象: - 以灵活就业身份缴纳社保的就业困难人员(如4050人员、低保家庭人员)。 申请条件: - 需持有《就业创业证》并认定为就业困难人员。 - 按时足额缴纳养老保险和医疗保险。 补贴标准: - 通常为实际缴费的50%-70%,最高不超过当地社平工资的60%。 2.3 职业技能培训补贴 适用对象: - 参加政府指定培训机构课程的失业人员、农民工等。 申请条件: - 培训后取得职业资格证书或专项能力证书。 - 培训机构需在人社部门备案。 补贴标准: - 按培训工种和等级发放,如初级工500元、高级工2000元。 2.4 创业补贴 适用对象: - 首次创业的高校毕业生、返乡农民工等。 申请条件: - 创办小微企业或个体工商户并正常经营6个月以上。 - 未享受过其他创业扶持政策。 补贴标准: - 一次性创业补贴通常为5000-20000元。 三、就业补贴的申请流程 3.1 申请前的准备工作 1. 确认资格: - 通过当地人社局官网或社区服务中心查询政策细则。 - 核对自身是否符合条件(如户籍、社保缴纳情况等)。 2. 准备材料: - 基础材料:身份证、户口本、就业失业登记证等。 - 专项材料:劳动合同、社保缴费记录、培训证书等。 3.2 具体申请步骤 (1)线上申请(以灵活就业社保补贴为例) 1. 登录当地人社局官网或“就业创业”APP。 2. 注册账号并填写个人信息。 3. 选择补贴类型(如“灵活就业社保补贴”),上传材料。 4. 提交申请后,系统生成受理编号,可在线查询进度。 (2)线下申请(以企业吸纳就业补贴为例) 1. 携带材料到企业注册地的街道(乡镇)人社服务中心。 2. 工作人员审核材料,若需补充会当场告知。 3. 审核通过后,补贴资金将拨付至企业对公账户。 3.3 审核与发放 - 审核周期:通常为15-30个工作日。 - 公示环节:部分补贴需在社区或官网公示5个工作日。 - 资金发放:通过银行转账至申请人或企业账户。 四、材料准备与注意事项 4.1 常见材料清单

4.2 关键注意事项 1. 材料真实性:虚假申报可能导致罚款或纳入信用黑名单。 2. 时间节点:如高校毕业生补贴需在毕业2年内申请。 3. 属地管理:补贴政策通常以户籍地或参保地为准,需向当地部门咨询。 4. 动态调整:政策可能每年更新,需定期关注人社局通知。 五、常见问题解答 5.1 Q1:非本地户籍可以申请吗? - 答:部分补贴(如灵活就业社保补贴)需本地户籍,但企业吸纳就业补贴通常全国通用。 5.2 Q2:补贴可以叠加申请吗? - 答:多数情况下不可叠加(如同时享受社保补贴和创业补贴),需以当地政策为准。 5.3 Q3:申请被拒如何申诉? - 答:可向人社局提交书面说明或补充材料,若仍不通过可申请行政复议。 六、结语 就业补贴是政府为个人和企业提供的“及时雨”,但申请过程中需注重细节。建议申请人: 1. 主动咨询:通过12333热线或社区工作人员获取个性化指导。 2. 保留凭证:如补贴到账后保存银行流水记录备查。 3. 持续关注:政策可能因经济形势调整,需及时跟进最新信息。 通过合理利用就业补贴政策,个人可减轻经济负担,企业可降低用工成本,最终实现社会就业的良性循环。

|